映画をみてつくづく思ったのは、男を引き立てるのは必ずしも女ではないとして、女を引き立てるのは男であるということだ。

女をやっているオルガ・キュリレンコは「慰めの報酬」でボンドガールを演じて以来、本邦公開未公開の別なくほとんどスパイがらみのサスペンス映画に出ている。

出身地はウクライナ。スラブ系の風貌。雰囲気が役の輪郭をかたどるのだろうし、元モデルのプロポーション、175センチの身長がある種の存在感をもたらすのだろう。

映画のなかでスタント・ウーマンとして生計を立てているのもうなづける。

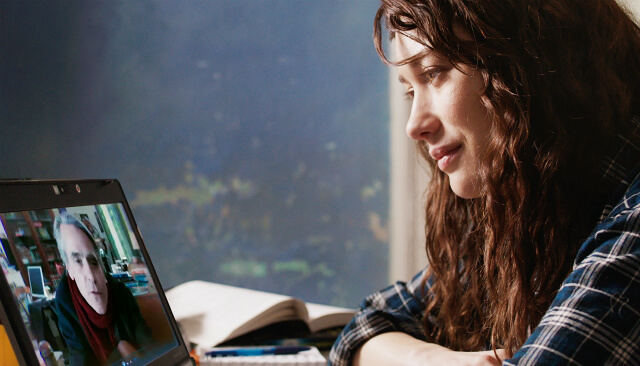

従来の役柄と打って変わってオルガは英国の名優ジェレミー・アイアンズと共演し、エディンバラ大学の天文学教授であり、親子ほど年の離れた大学教授と深い関係にあること自体おもしろさを予感させる。ジェレミー・アイアンズと共演した女優はスクリーンで精彩を放つ。畢竟、彼の演技は女優の気分をよくさせる類のうまさなのだ。

「フランス軍中尉の女」のメリル・ストリープ、「運命の逆転」のグレン・クローズ、「華麗なる恋の舞台で」のアネット・ベニング、「リスボンに誘われて」のマルティナ・ゲデック。メリル・ストリープは律儀で妖艶な女を見事に演じてみせたが、その後は演技しすぎてみられたものではない。マルティナ・ゲデックのチャーミングな眼科医はステキ。

35歳になるまでパッとしなかったオルガ・キュリレンコはこの映画で女優としてめざめた。女優なのだからオファーがあって、諸条件が適切であれば応諾するのは当然として、問題は白羽の矢を立てる側(製作者、監督)である。異色の共演である。

ジェレミー・アイアンズなら引き立ててくれるだろうと彼女は考えた。新境地を拓くべくベン・アフレックと出た「トゥ・ザ・ワンダー」は脚本演出が拙劣で観客を退屈させただけに、コレスポンデンスはやりがいがあったろう。作品にめぐまれて俳優は成長する。

コレスポンデンスは原題で、邦画名は三文小説もどきの「ある天文学者の恋文」。原題のほうが優れている。

筆者はかつて研究社の「リーダーズ英和辞典」を常用していた。1999年6月の英国旅行のさい同辞典の収録語数を18%増やした「第二版」を買い足した(総収録語数27万)。ところが2001年4月に総収録語数36万の「グランドコンサイス英和辞典」が三省堂から出版されたので早速購入した。

グランドコンサイスでコレスポンデンスを引くと、「文通、通信、往復書簡、手紙、(配達された)郵便物」云々と記されている。この映画をみれば一目瞭然、まさしくそれらすべてだということがわかる。

頻繁に出てくるのはスマートフォン、パソコンによるメール、手紙、映像のやりとりだ。飽きるほど多いのに飽きさせないのはミステリー仕立ての展開と名優ジェレミー・アイアンズのうまさに因る。こうすれば彼女がどう思い、どう行動するかの彼の読みが迅速・的確である。

ここで彼女の読みが深ければストーリーが立ち往生するところであるが、彼女は先が読めない。双方が先読みし、その多くが的中すれば息苦しくなる。

45年前、Mさんも私も先を読んだ。漠然とした不安のなかで先読みした内容をお互い話すことはなかったけれど。Mさんも私もある意味ひとり相撲をとっていたのかもしれない。Mさんと過ごした4年半は至高の経験であった。それはさておき、ひとり相撲は避けるほうがよい。

天文学の教授は彼女を深く愛し理解している。愛していれば先読みできるというものではないと思うが、女より男のほうが先読み能力に勝っているだろう。映画の大詰近くで教授の読みが一ヶ所だけ不発に終わる場面があり、女は大笑いする。演技を感じさせない笑い。

教授はすでに亡くなっているけれど、あたかも生きているかのような存在感。女は教授が死者であることを忘れている。常に先を越す教授の読みがはずれて一瞬勝ったような気分。それが女を、そして男までをも生き生きさせる。そういうところが脚本演出のうまさである。

女の住まいはイングランドのどこか。それがどこなのか、意外に早くわかる。教授の死を受けとめることのできない女が立っているシティ・ウォールの背後に大聖堂。ヨークミンスターだ。数秒の短いショットである。女の住む集合住宅2階の窓の右手にもヨークミンスターの一部が見えるのだ。美しい古都ヨークの描写はわずか。

教授の住むエディンバラもヴィクトリア・ストリートとウェバリー駅付近、ロイヤルマイルの一部のみ。それでも大きなスクリーンでみるエディンバラは愁いをおびている。

ほかに印象に残ったのは教授の娘(ショーナ・マクドナルド)。イタリアのサン・ジュリオ島で小舟をこぐ男(パオロ・カラブレージ)など。終幕間際、女(オルガ・キュリレンコ)がエディンバラ大学で博士号を授与されるシーンもある。

オルガ・キュリレンコのキャラクターに似つかわしいとは思えないけれど、脚本&監督(「ニューシネマ・パラダイス」のジョゼッペ・トルナトーレ)がそういうシーンを加えたのは教授と女の縁というものだろう。授与されたオルガも照れくさそうにしていたのがおもしろかった。コレスポンデンスは映画に求められるものに満ちたおとなのファンタジー映画である。

|